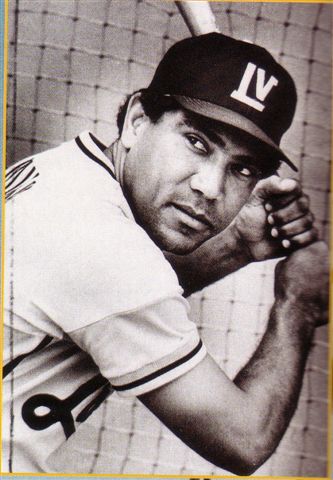

Antonio Muñoz Cíclope con alma de niño

Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

Hace algún tiempo, un gigante era aquel que medía seis pies o un poquito más. Por encima de esa cifra, era un cíclope, al estilo de aquel que Ulises redujo con su inteligencia en el regreso a Ítaca. Hasta en los equipos de baloncesto se veían jugadores con escasa estatura, como Raúl García, un extraclase con el balón en la mano, que no sobrepasaba con holgura los seis pies. Y para nosotros era un gigante, quizás por la maestría que lo desbordó.

En los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, a Roberto Ortiz, un camagüeyano de nacimiento, talo vez el jugador de béisbol más popular durante años, le llamaron El Gigante de Senado, nombre del central donde nació. Rebosaba la estatura media de su época. Hoy varios peloteros son más altos que él. Pero los que trascienden no se miden de la cabeza a los pies, sino por la huella que suelen dejar en el terreno, una entrega sin límites y la carga de virtudes que suelen acompañarlos.

A mediados de la década del sesenta, Pedro Natilla Jiménez, aquel lanzador que tanta gloria dio a Cuba antes de 1959 y después como manager, salió con olfato envidiable a buscar jugadores de talento por diferentes zonas de la geografía central. Fichó dos o tres y no se sintió del todo feliz. Entonces avanzó por entre las cumbres del Escambray, escenario de épicas batallas, y se encontró con un arriero al que los pies casi le rozaban el piso sobre un burro, que reía a mandíbula batiente, con tradicionales montañesas y pícaros cantos campesinos.

Con la maestría que da el terreno de tantos años, el scout encontró la figura que tanto había buscado. Sintió encenderse el acto de crear, la expresión sublime de quien busca al infinito. Conversaron un rato y convenció al muchachón, a quien Bobby Salamanca apodaría El Gigante del Escambray, que supo sacudirse el polvo de la montaña y ceder, no sin ciertos resquemores, para convertirse en el más grande inicialista de la pelota cubana de cualquier época. Y lo digo sin temor. Quizás otros le hayan superado fuera del país, pero de los que se han desempeñado en su Patria, nadie mejor que él, no solo por cuestión de números. Poco a poco, con voluntad de hierro, aquel guajiro supo tejer su leyenda.

Se trataba de alcanzar el mascotín que brilló en otras manos. Eran tiempos del trabuco villaclareño, con varios de los mejores jugadores del país: Silvio Montejo, Pedro Jova, Jesús Oviedo, Emilio Madrazo, Lázaro Pérez, Sixto Hernández y otros con letras doradas en nuestro pasatiempo nacional. También lanzadores de mucho oficio: José Antonio Huelga, Rolando Macías, el veterano Aquino Abreu…

A batazo limpio se impuso Muñoz, quien accedería a una técnica vedada anteriormente, acostumbrado a jugos de manigua con el ampaya detrás del lanzador, y casi siempre al flojo. Allá, en las alturas, empuñaba mal el bate, pero daba batazos descomunales con pelotas fofas. Fortaleza de cuna que lo llevó a la cumbre.

Hoy no hablaré de récords al alcance de todos, aunque está entre los primeros en la mayoría de los casilleros ofensivos de las Series Nacionales, incluidas las temporadas (24). Nadie podrá hablar de la pelota cubana sin mencionar a Antonio Muñoz que, entre tantas cualidades, se distinguió por una férrea disciplina. Dicen que lleva el amor por la pelota a su máxima expresión, que se entregó con la pasión de pocos, que joseó como ninguno y supo escalar alturas.

Su cuerpo ciclópeo se achicaba ante el deber y en ese cumplimiento, para él lo primero sería la disciplina. Jamás ofendió ni hizo enemigos. No fanfarroneó ni quiso estar por encima de los demás, aunque fuera el mejor. Víctor, Cheíto, Casanova, Linares, Marquetti, Urquiola y todos los que confraternizaron y jugaron con él, lo tienen como un hermano. Como un día Felipe Sarduy cedió ante el empuje de Marquetti, el ídolo de Alquízar cedería también su mascotín a Muñoz; es ley de la vida. No pensé que alguien pudiera desbancar de la eternidad al eterno Agustín, pero en la cumbre se asentó por mucho tiempo El Gigante del Escambray.

Lo he tratado en momentos que no debe recordar, pero lo vi de punta a punta en su carrera y me cautivó con aquella entrega al terreno. El estadio parecía quedarle chico por la pasión inadvertida para ninguno, ni los rivales, que supieron admirarlo en la derrota.

Guardo como reliquia de la mente, en el abarrotado Capitán San Luis, cuando con saña conectó un batazo de dimensión extraterrestre a mi amigo Julio Romero. La bola fue a dar contra la figura cuyo nombre lleva la instalación. La pensé en el río Guamá. Batazos salidos de muñecas prodigiosas. Con Cheíto, otro que bien bailó, hizo uno de los one-two históricos de nuestro béisbol. Otros pocos, quizás, se les hayan parecido: ¿Marquetti-Capiró, Linares-Casanova, Pacheco-Kindelán?

Otra tarde, Jesús Guerra (el padre), le lanzaba en el San Luis. Él acostumbraba a emplear toda su inteligencia para dominar al indomable, y esa tarde lo había logrado. Pero en la séptima entrada le sirvió una slider que se quedó alta, a la altura de las letras. El pitcher se llevó un fiasco: –Alfonso, cógela que va por ti. –Sí, –dijo el estelar camarero, –es por aquí, pero para el río. –Hoy ríen cuando recuerdan la anécdota, pero entonces no hicieron más que sufrir, una vez más, gracias a su compañero del equipo de las cuatro letras.

En la XI Serie, Vegueros jugaba en Cabaiguán, la tierra del gallo Blandino, de donde toman nombre los actuales equipos espirituanos. Las bases se llenaron y El Gallego Salgado sacó del box a Domingo Pérez, para traer al novato Gustavo González, El Oriental. No cabía un alma en aquella instalación. Al bate Antonio Muñoz. Gustavo lo llevó al conteo de tres bolas y un strike, perfecto para los sluggers. La gente se parapetó como pudo, hasta en los árboles frutales tras las cercas. Y nosotros salimos del dugout para ver volar aquella esférica. La surtida mata de mangos se estremeció, y un infeliz vino al suelo sin peligro para la vida.

Perdimos con honor: El cíclope con alma de niño, lo decidió.

0 comentarios