Por Argelio Santiesteban Pupo

El orgullo desmedido es —sin duda— gravísimo lunar del alma humana. Por su culpa mucha gente se ha perdido en este mundo material, mientras que en el espiritual —según los religiosos— le esperan tormentos mil para purgar ese pecado que llaman soberbia.

Y, como pudieron comprobar los habaneros a principios del pasado siglo, soberbio en grado sumo era André Bellot, el héroe de esta croniquilla.

Cuando transcurría 1910, los dos millones de cubanos, a lo largo del verde caimán, vivían al tanto de una sorprendente novedad que en breve se produciría: un hombre iba a desafiar la aparentemente inexorable ley de la gravedad, esa que determina la caída estrepitosa de todo lo que sube.

Dígase que no iba a ser, ni mucho menos, la primera vez que un hombre volara en San Cristóbal de La Habana. Desde muy remotos tiempos, muchísimos buscavidas se habían agenciado los frijoles con ascensiones más o menos espectaculares, incluidas la efectuada cuando se inauguró El Templete o aquella memorable de Matías Pérez, el portugués toldero al cual aún esperamos que regrese. Y, periódicamente, la presencia de algún globo en el firmamento habanero sería obligada, como un espectáculo de feria cuyo escenario era el cielo entero.

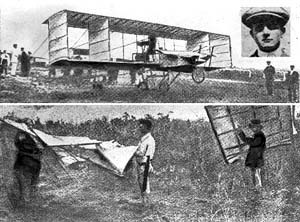

Ah, pero lo que se proponía el francés André Bellot era “distinto y diferente”, según dice el pueblo. Sí, porque los antecesores en materia de enseñorearse de los aires lo hicieron valiéndose del hidrógeno o del gas del alumbrado, materias ligerísimas. Y ahora se trataba de remontar las alturas en un artefacto más pesado que el aire.

0 comentarios